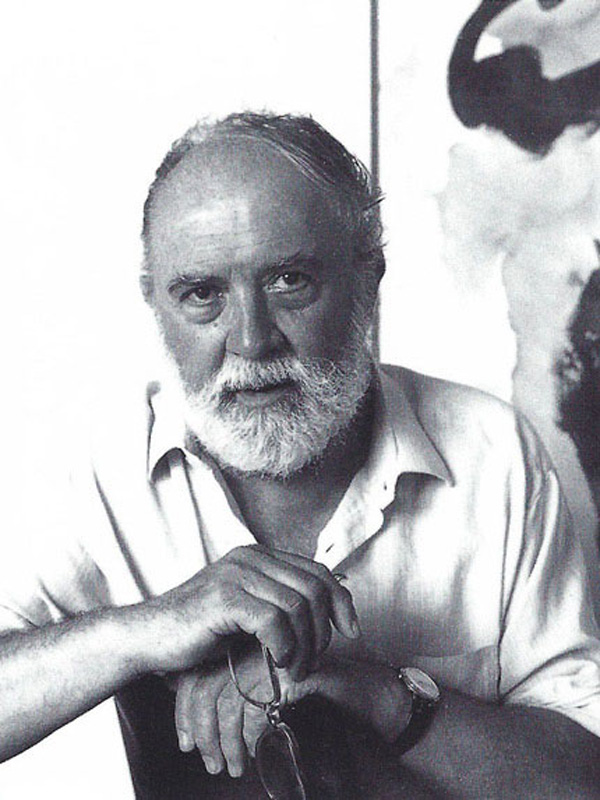

Albert Fürst (1920-2014)

„Meine Bilder sind lyrische Arbeiten. Sie halten an keiner Form, machen sich an nichts fest. In ihnen äußert sich das Suchen nach der absoluten Leere und somit der absoluten Freiheit.“

Albert Fürst, 2010

Meine Begegnungen mit Albert Fürst

Ich lernte Albert Fürst im Jahr 2010 kennen. Anneliese Schlagloth, die Nichte des Informel-Künstlers Jupp Lückeroth, nahm mich damals mit zu den Fürsts nach Hause. Ich hatte kurz zuvor den Nachlass von Jupp Lückeroth übernommen; die beiden Künstler kannten sich seit den fünfziger Jahren und verband eine lange Freundschaft.

Das Haus der Eheleute Fürst, eine alte Villa, lag verborgen im Grünen bei Düsseldorf-Hubbelrath – ein stiller, fast zeitloser Ort. Dort begegnete ich dem damals neunzigjährigen Albert Fürst: ein Mann von kleiner Statur, aber von bemerkenswerter geistiger Wachheit und heiterer Energie. Wir sprachen über die frühen Jahre des Deutschen Informel, über gemeinsame Weggefährten und über die Haltung jener Generation, für die Malerei eine Form unmittelbarer Existenz war.

In den folgenden Monaten besuchte ich ihn mehrfach. Ich durfte mich im Haus frei bewegen, seine Arbeiten betrachten und in seinem alten Holzschrank voller Zeichnungen und Gouachen stöbern. In einer der Schubladen entdeckte ich schließlich fünfundzwanzig Papierarbeiten aus den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren – lange aufbewahrt, beinahe vergessen. Nach einigem Zögern und ausgedehnten Gesprächen überließ er sie mir schließlich.

Die meisten dieser Arbeiten ruhen seither in meinem eigenen Zeichenschrank – ungerahmt, so wie ich sie damals vorfand. Fünfzehn Jahre später ist es nun an der Zeit, sie zu zeigen: als stille Zeugnisse einer Epoche, in der die Geste, die Farbe und der Augenblick selbst zu Sprache wurden.

André Kirbach

Arbeiten von Albert Fürst finden Sie auf meiner Webseite unter der Rubrik Contemporary Art.

Portraitfoto: Lütfi Özkök

Albert Fürst (1920–2014)

Albert Fürst gehört zu jener Generation von Künstlern, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Sprache der Malerei suchten – eine Sprache, die nicht mehr auf Darstellung, sondern auf Erfahrung beruhte. Geboren 1920 in Homburg/Saar, studierte er an der Kunstakademie Düsseldorf bei Franz Doll und Martin Paatz. Der Krieg unterbrach seine Ausbildung und prägte zugleich sein späteres künstlerisches Bewusstsein: das Wissen um den Bruch, um die Notwendigkeit, Form und Ausdruck neu zu denken. Nach 1945 kehrte er nach Düsseldorf zurück, setzte sein Studium fort und begann, sich mit den Strömungen der französischen Avantgarde – insbesondere mit dem Tachismus und dem art informel – auseinanderzusetzen.

In den frühen fünfziger Jahren fand Fürst zu einer eigenen Handschrift, die ihn bald in den Kreis der Gruppe 53 führte. Diese Vereinigung junger Künstler – darunter Gerhard Hoehme, Peter Brüning, Winfred Gaul, K. O. Götz und Hann Trier – formte sich 1954 aus dem Bedürfnis heraus, die deutsche Kunst nach 1945 wieder in einen internationalen Kontext zu stellen. Fürst gehörte zu jenen, die das Informel nicht als Stil, sondern als Haltung verstanden: als Offenheit gegenüber dem Prozess, als Vertrauen in das Unvorhersehbare, als Bewegung im Denken wie im Malen.

In seinen Arbeiten der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre zeigt sich diese Haltung in konzentrierter Form. Die Farbe wird zum eigentlichen Träger des Ausdrucks – sie fließt, tropft, verdichtet sich zu Spuren. Gouache, Tempera und gelegentlich Lack bilden die materiellen Schichten seiner Bilder; sie werden aufgetragen, verwischt, wieder abgetragen. So entstehen Oberflächen, die zugleich ruhig und in Bewegung sind, voller rhythmischer Spannungen und fein abgestimmter Gegensätze. Die Farbe ist bei Fürst kein Mittel, sondern Substanz, kein Zeichen, sondern Ereignis.

Im Unterschied zu den expressiveren Positionen innerhalb des Informel sucht Fürst nicht die Geste des Aufbruchs, sondern den Moment der Sammlung. Seine Bilder wirken nach innen gerichtet, getragen von einer leisen Konzentration, die den Akt des Malens als geistigen Vorgang versteht. Sie zeugen von einem tiefen Respekt vor der Materialität der Farbe und vom Wissen, dass jede Spur zugleich sichtbar und vergänglich ist. Damit steht Fürst innerhalb des deutschen Informel für eine stille, reflektierte Linie – für eine Malerei, die aus der Bewegung entsteht, aber in sich ruht.

Parallel zu seiner künstlerischen Arbeit war Fürst über Jahrzehnte in Düsseldorf als Kunsterzieher und Kulturvermittler tätig. 1975 übernahm er den Vorsitz des traditionsreichen Künstlervereins Malkasten, den er mit großem Engagement führte und geistig erneuerte. Er verstand Kunst stets als Form gesellschaftlicher Teilhabe – nicht im programmatischen Sinn, sondern als Haltung, die Offenheit und Verantwortung miteinander verbindet. Für dieses Wirken erhielt er 2001 das Bundesverdienstkreuz.

Sein Spätwerk, das bis in die 1990er Jahre reicht, zeigt eine zunehmende Reduktion und Klärung der Mittel. Farbe und Bewegung bleiben zentrale Themen, doch werden sie stiller, präziser, fast meditativ. Aus den dynamischen Gesten der frühen Jahre werden rhythmisierte Bewegungen, die das Bild zu einem Raum der Wahrnehmung verdichten. Der Blick richtet sich nicht mehr auf den Akt des Malens, sondern auf das, was bleibt – auf die Spur, die sich im Bewusstsein des Betrachters fortsetzt.

Albert Fürst starb 2014 in Düsseldorf. Sein Werk umfasst Gemälde, Papierarbeiten und Druckgrafiken und wird heute von der Albert-Fürst-Gesellschaft e. V. betreut, die sich der Erforschung und Vermittlung seines Œuvres widmet. Besonders die Papierarbeiten aus den späten 50er und frühen 60er Jahren gelten heute als Schlüsselwerke: Sie verbinden gestische Freiheit mit struktureller Präzision und zeigen, wie Fürst die Farbe selbst zum Träger von Zeit und Empfindung machte.