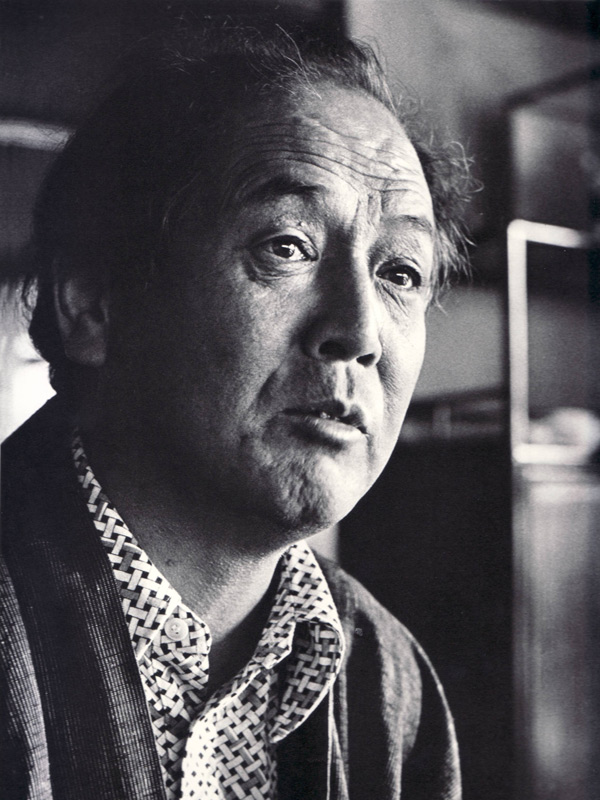

Fujiwara Ken (1924-1977) – Bizen Keramik

„Wenn Du sehen willst, wie man einen Ofen brennt, dann gehe zu Ken.“ sprach Kaneshige Tôyô gerne über seinen Schüler Fujiwara Ken, dem Neffen seines Freundes Fujiwara Kei.

Ein anderer Lehrer Kens, der große Altmeister Kitaôji Rosanjin (1883-1959), der zu kritisieren nicht abgeneigt war, hatte immer nur höchstes Lob für seinen Schüler und dessen Werk.

Vermutlich wäre Ken ein weiterer „Lebender Nationalschatz“ geworden, hätte ihn nicht mit 53 Jahren ein viel zu früher Tod ereilt. Die Zeichen hierfür standen gut – 1973 erhielt er die Auszeichnung als „Träger des wichtigen immateriellen Kulturguts Bizen-Keramik“ der Präfektur Okayama.

Aber Fujiwara Ken blieb gerne bodenständig.

„Ich stelle nicht her, ich bringe zur Welt.“ Dieses von seiner Tochter Kikuyo überlieferte Zitat des Vaters drückt aus, wie Ken, in Demut vor dem Ofen, ganz auf die Gestaltungskraft der Flammen beim Brennen vertraute.

Diese Demut spiegelt sich in seinen Keramiken wieder, deren archaische, schlichte Formen ganz unprätentiös erscheinen. Doch zeugen die natürlichen Brandverfärbungen (yôhen), aber auch künstlich herbeigeführte Effekte wie Strohbrand (hidasuki), von Kens meisterlicher Beherrschung des Anagama-Holzbrandofens.

Keramiken von Fujiwara Ken finden Sie auf unserer Webseite unter der Rubrik Timeless Works

Quelle (Portraitfoto): Gendai no tôgei, dai 11-kan. Tôkyô: Kôdansha, 1977

Fujiwara Ken 藤原建

1924 geboren im Juli in Honami in der Präfektur Okayama

1946 unter der Anleitung seines Onkels Fujiwara Kei beginnt er Keramiken herzustellen. Er besucht Kaneshige Tôyô und wird darauf hin von ihm unterrichtet

1952 in Kyôto erlernt er Kyô-Keramik bei Kaneshige Sozan (1883-1995), dem jüngeren Bruder von Kaneshige Tôyô

1954 er geht nach Kamakura, um den alten Kitôji Rosanjin (1883-1995) beim Brennen zu unterstützen

1956 er macht sich selbstständig und brennt zum ersten Mal im eigenen Ofen

1957 erste Einzelausstellung in Okayama. Viele weitere Ausstellungen sollen folgen

1962 Preis der „Japanischen Gesellschaft“ (Nihon Tôji kyôkai). Er wird reguläres Mitglied der „Japanischen Kunsthandwerksgesellschaft“ (Nihon kôgeikai) und der Issuikai

1969 Verleihung des Kaneshige Tôyô-Preises

1970 er errichtet einen großen Ofen. Anlässlich des ersten Brandes im neuen Ofen finden Ausstellungen seiner Arbeiten in Okayama, Tôkyô und Ôsaka statt

1973 Anerkennung als „Träger des wichtigen immateriellen Kulturguts Bizen-Keramik“ der Präfektur Okayama

1977 Fujiwara Ken stirbt im Alter von 53 Jahren. Postum wird ihm der „Orden des Heiligen Schatzes 5. Ranges“ verliehen

Bizen-Keramik

Nach Tokoname gilt Bizen als ältester der „Sechs alten Öfen“– den sechs großen Keramikzentren des japanischen Mittelalters: Bizen, Echizen, Tokoname, Tanba, Shigaraki und Seto.

Bereits in der Heian-Zeit (794-1185) ließen sich Töpfer wegen der guten Tonvorkommen in der Bizen-Region nieder. In der Muromachi-Zeit (1333-1573) wurde dort in großen Holzbrand-Öfen (anagama) vor allem Gebrauchskeramik gefertigt.

Als im 16./17. Jahrhundert Teemeister wie Takeno Jôô, Sen no Rikyû und Kobori Enshû ihren Augenmerk auf die Alltagsgefäße Bizens lenkten und sie für die Verwendung in der Teezeremonie aussuchten, begann in der Momoyama-Zeit (1573-1603) das goldene Zeitalter der japanischen Keramik.

Mitte der Edo-Zeit (1603-1868) erreichte die Technik des Brennens ihren Höhepunkt. Neben der Herstellung von Teekeramik lebten die Töpfer Bizens in erster Linie aber von der Produktion großer Mengen an Alltagsgefäßen.

Als dann im 19. Jahrhundert Feuerholz knapp wurde, begann man mit neuen Ofentypen zu experimentieren, was aber Qualitätseinbußen sowie den Verlust der so geschätzten Ästhetik zur Folge hatte.

Die politischen Entwicklungen Japans seit der Meiji-Restauration (1868) und die sich rasant entwickelnde Industrialisierung führten letztendlich in wenigen Jahrzehnten fast zu einem Aussterben der alten Techniken.

Erst in der frühen Shôwa-Zeit (1926-1989) besannen sich Töpfer wie Kaneshige Tôyô (1896-1967) und Fujiwara Kei (1899-1983) wieder der Ästhetik der Momoyama-Zeit und begannen, die alten verloren gegangenen Techniken der Tonverarbeitung, des Drehens auf der Scheibe und des Brennens im Anagama-Ofen zu erforschen.

Dank ihres großen Einsatzes und auch offizieller Bemühungen um die Erhaltung japanischen Kunsthandwerks begann nach dem Zweiten Weltkrieg eine erneute Blütezeit der japanischen Keramik, die nicht nur Alltagsgefäße, sondern vor allem auch bedeutende Künstler des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat.

Heute genießt die japanische Keramik weltweit höchste Anerkennung. Ihre handwerkliche und künstlerische Qualität ist unerreicht. Den alten Meistern der „ersten Stunde“ ist es zu verdanken, dass diese Kunst bis heute in unserer modernen Welt nicht verloren gegangen ist.