Korea

Teeschale (Aoido-chawan)

glasierte Keramik, H. 8 cm, D. 16,2 cm

Goldlack-Reparaturen (kintsugi)

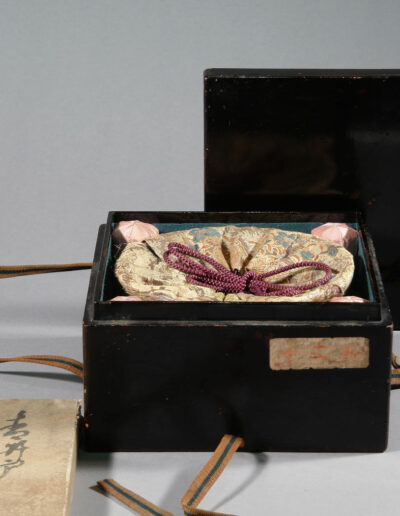

alter Seidenbeutel (shifuku)

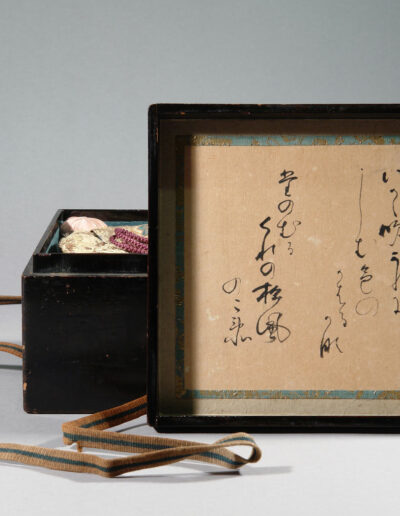

Alte schwarzlackierte Box mit kalligrafiertem Waka-Gedicht

zugeschrieben Hon’ami Kōetsu (1558–1637)

Korea, Joseon-Zeit (1392-1897)

16./frühes 17. Jahrhundert

![]() sold

sold

… please scroll down …

Dieser Aoido-chawan gehört zu einer Gruppe koreanischer Ido-Schalen, die im Japan der späten Momoyama- und frühen Edo-Zeit als Gefäße besonderer Würde geschätzt wurden. Die Bezeichnung Aoido – wörtlich „blauer Ido“ – verweist auf die eher kühle graugrüne Glasur mit feinem Craquelé, die je nach Licht einen fast metallischen Schimmer annimmt. Der zarte Rissgrund und mehrere alte Kintsugi-Reparaturen zeugen von einer langen Nutzung im Kontext der Teekultur, in der solche Schalen nicht als makellos, sondern als lebendig galten.

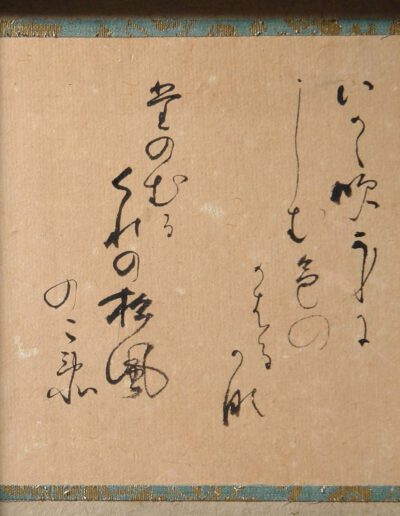

Die Schale wird in einer alten, sorgfältig gearbeiteten schwarzen Lackbox aufbewahrt, deren Deckelinneres ein kalligrafiertes Waka birgt. Der Text lautet:

いでゆけば

しも色の

雲のむら

紅の杉風

のこゑ

Wenn ich hinausgehe –

die Farben des Frosts,

Wolken in Schwaden –

aus roten Zedern tönt

die Stimme des Windes.

Das Gedicht folgt der klassischen Form des waka (5–7–5–7–7 Silben). Es beschreibt in reduzierter, beinahe tonloser Sprache eine flüchtige Naturwahrnehmung – ein Motiv, das seit der Heian-Zeit als Spiegel innerer Empfindung verstanden wurde.

Die Schrift ist in weicher Kana-Kalligrafie ausgeführt, deren fließender Rhythmus, sparsame Struktur und subtile Variationen der Linienführung deutlich den Stil von Hon’ami Kōetsu zeigen. Besonders auffällig ist die Wechselbewegung zwischen ruhig geführten und abrupt beschleunigten Strichen – eine charakteristische Spannung, wie sie Kōetsu auszeichnet. Auch der räumliche Aufbau – eine bewusste Asymmetrie zwischen den Spalten, bei der die Leere des Papiers als kompositorisches Element wirkt – entspricht seiner kalligrafischen Praxis.

Kōetsu (1558–1637) entstammte der angesehenen Familie Hon’ami, die über Generationen als Schwertbegutachter, Kunstkenner und Kalligrafen am kaiserlichen Hof wirkte. Er war ein vielseitiger Künstler: Kalligraf, Lackkünstler, Töpfer und geistiger Mittelpunkt einer Künstlergemeinschaft in Takagamine nördlich von Kyōto. In seinem Werk verband er die kultivierte Formensprache der Heian-Zeit mit der ästhetischen Sensibilität des frühen Edo – ein Zusammenspiel von Disziplin und Spontaneität, das den späteren Rinpa-Stil entscheidend prägte.

Die auf dem Lackdeckel in rotem Lack ausgeführte zweizeilige Aufschrift 光悦 (Kōetsu) steht in engem Zusammenhang mit dieser Zuschreibung. Unter der Lupe zeigt sich, dass sämtliche Kratzer der schwarzen Lackschicht über die roten Linien verlaufen und die Pigmentschicht an den Rändern kleine Abplatzungen aufweist – ein in sich stimmiges Alterungsbild, das auf eine zeitgenössische Ausführung schließen lässt. Der Duktus wirkt leicht zögernd, was der technischen Schwierigkeit des Lackauftrags geschuldet sein kann. Das Zeichen darf daher als zeitgenössische, im Umfeld Kōetsus ausgeführte Signatur gelten, die das Ensemble als Werk seiner Hand oder Werkstatt bestätigt.

Auch das lose aufliegende alte Schutzpapier trägt die Aufschrift 光悦茶碗 (Kōetsu chawan) – ein weiterer Hinweis auf eine historische Zuschreibung, vermutlich aus früher Sammlungstradition. Ein kleiner, mit roter Tinte beschrifteter Papierstreifen mit der Kennzeichnung 十二ル (jū-ni ru – zwölf ru) deutet auf eine ältere Inventarisierung hin.

Im Zusammenspiel von Schale, Dichtung und Schrift zeigt sich eine Ästhetik, die für Kōetsu exemplarisch ist: die Aufhebung der Grenze zwischen Gebrauchsgegenstand und geistigem Ausdruck. Das waka im Deckel kommentiert nicht die Schale, sondern teilt ihre Haltung – die stille Wahrnehmung des Vergänglichen, in der Form, Klang und Bedeutung zu einer Einheit werden.

Gedichtanalyse

いでゆけば しも色の 雲のむら 紅の杉風 のこゑ

(ide yukeba / shimo iro no / kumo no mura / beni no sugi kaze / no koe)

いでゆけば (ide yukeba) – „Wenn ich hinausgehe“: konditionaler Ausdruck des Heraustretens, häufig als poetischer Beginn für Bewegung und Übergang.

しも色の (shimo iro no) – „die Farben des Frosts“: shimo (霜) steht als jahreszeitliches Symbol für Winter, Reinheit und Vergänglichkeit.

雲のむら (kumo no mura) – „Schwaden von Wolken“: Ausdruck von Veränderlichkeit; das Bild steht für die Unbeständigkeit der Natur.

紅の杉風 (beni no sugi kaze) – „Wind der roten Zedern“: ungewöhnliche, poetisch gesteigerte Wendung; das Rot verweist auf herbstliches Licht oder das warme Holz alter Zedern.

のこゑ (no koe) – „die Stimme (des Windes)“: in der Dichtung eine Metapher für das hörbar Gewordene der Natur, die zum Menschen spricht.

Wenn ich hinausgehe,

die Farben des Frosts –

Wolken in Schwaden,

und aus den roten Zedern

tönt die Stimme des Windes.

Das Gedicht entfaltet ein feines Winterbild: Ein Mensch tritt hinaus in die klare Kälte; Frostfarben und Wolkenschwaden umgeben ihn, und in den Zedern rauscht der Wind. Es beschreibt nicht Emotion in direkter Form, sondern spiegelt Empfindung durch Wahrnehmung – eine Haltung, die Kōetsus Denken tief prägte. Seine kalligrafische Umsetzung lässt diese Stille hörbar werden.

« zurück